Serviceサービスのご案内

特 許

特許権は、「物」・「方法」・「物を生産する方法」の発明について、一定期間、独占排他的に実施することができる権利をさします。

ただし、特許になる発明は、既に知られたものではなく、その業界の一般的な技術者が想い到らないものでなければなりません。特許権を取得すると、発明が保護されるため、「発明を最長で出願から20年間独占して実施することができる」「特許侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる」といったメリットがあります。

サービス内容

- 出願から特許取得までの各種手続

- 企業の知的財産管理に関するコンサルティング

- 先行技術や権利侵害、無効化資料の調査

- 海外での出願から特許取得までの各種手続

- 情報提供および異議申立

- 技術翻訳

- 審決等取消訴訟および侵害訴訟の補佐

出願から特許取得までの流れ

- ①

ヒアリング - 弊所弁理士が、特許出願を希望される発明の詳細をヒアリングいたします。

オンライン面談や訪問形式の面談など、ご希望に合わせて対応いたします。

- ②

先行技術調査 - ヒアリングした情報をもとに、先行技術を調査いたします。

その結果から、特許出願の可否や出願時の権利範囲を検討・報告いたします。

- ③

出願書類作成 - 特許出願を希望される発明についての出願書類を作成いたします。

- ④

特許出願 - ③で作成した出願書類を特許庁へ提出いたします。

- ⑤

出願審査請求 - 特許庁の審査を受けるため、出願から3年以内に「出願審査請求」を行います。

期日内に審査請求を行わない場合は、出願が取り下げられます。

- ⑥

審査の対応 - 審査で特許を受けることができない理由が発見された場合、その理由を記載した「拒絶理由通知書」が発行されます。

この通知に対しては、「意見書」「補正書」を作成・提出して応答します。

- ⑦

特許査定 - 特許庁の審査の結果、特許を受けることができると判断されたものは「特許査定」が通達されます。

- ⑧

設定登録(特許証の発行) - 「特許査定」の通達後、特許庁へ特許料を納付すると特許権の取得が完了し、特許公報と特許証が発行されます。

出願書類提出からの流れ

実 用 新 案

実用新案権は、「物品の形状、構造又は組合せ」に係る考案について、一定期間、独占排他的に実施できる権利のことをさします。

実用新案権を取得すると、考案が保護されるため、「考案を最長で出願から10年間独占的に実施することができる」といったメリットがあります。また、審査官による審査がないため権利取得までの期間が比較的短く、実用新案権を取得するために必要な出願手数料・登録料が特許権と比べると安価といった特徴もあります。

サービス内容

- 出願から実用新案権取得までの各種手続

- 企業の知的財産管理に関するコンサルティング

- 先行技術や権利侵害、無効化資料の調査

- 海外での出願から実用新案権取得までの各種手続

- 情報提供および異議申立

- 技術翻訳

- 審決等取消訴訟および侵害訴訟の補佐

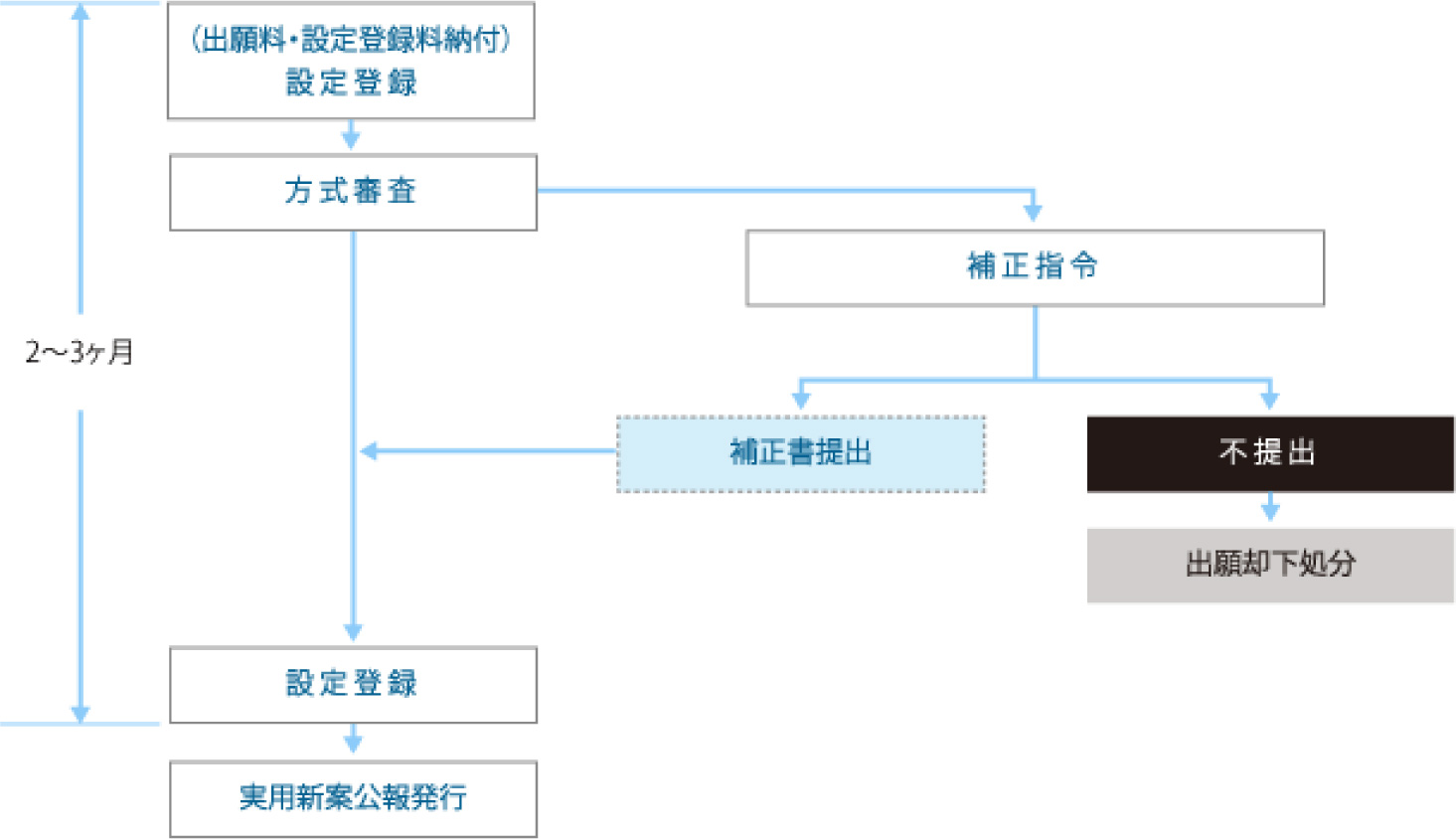

実用新案権取得までの流れ

- ①

ヒアリング - 弊所弁理士が、実用新案登録出願を希望される考案の詳細をヒアリングいたします。

オンライン面談や訪問形式の面談など、ご希望に合わせて対応いたします。

- ②

先行技術調査 - ヒアリングした情報をもとに、先行技術を調査いたします。

その結果から、実用新案登録出願の可否や出願時の権利範囲を検討・報告いたします。

- ③

出願書類作成 - 実用新案登録出願を希望される考案についての出願書類を作成いたします。

- ④

実用新案登録出願 - ③で作成した出願書類を特許庁へ提出いたします。

- ⑤

設定登録(実用新案登録証の発行) - 実用新案権の取得が完了し、登録公報と実用新案登録証が発行されます。

出願書類提出からの流れ

商 標

商標とは、商品やサービスの提供者が、自己と他者を区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)のことをさします。商標権を取得すると、指定する商品・サービスにおいて独占排他的にそのネーミングやマークを使用することができます。商標権を取得すると、「ブランドを守ることができる」「権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる」といったメリットがあげられます。なお商標権の存続期間は10年間で、更新申請をおこなうことで半永久的に権利を維持することができます。

サービス内容

- 出願から商標権取得までの各種手続

- 審決等取消訴訟および侵害訴訟の補佐

- 先行商標や権利侵害、無効化資料の調査

- 企業の知的財産管理に関するコンサルティング

- 情報提供および異議申立

- 海外での出願から商標権取得までの各種手続

商標権取得までの流れ

- ①

ヒアリング - 弊所弁理士が、商標出願を希望される商標の詳細をヒアリングいたします。

オンライン面談や訪問形式の面談など、ご希望に合わせて対応いたします。

- ②

先行商標調査 - ヒアリングした情報をもとに、先行商標を調査いたします。

その結果から、商標出願の可否や出願内容を検討・報告いたします。

- ③

出願書類作成 - 商標出願を希望される商標についての出願書類を作成いたします。

- ④

商標出願 - ③で作成した出願書類を特許庁へ提出いたします。

- ⑤

審査の対応 - 審査で商標登録できない理由が発見された場合、その理由を記載した「拒絶理由通知書」が発行されます。この通知に対しては、「意見書」「補正書」を作成・提出して応答します。

- ⑥

登録査定 - 特許庁の審査の結果、商標権を付与すると判断されたものは「登録査定」が通達されます。

- ⑦

設定登録(商標登録証の発行) - 「登録査定」の通達後、特許庁へ登録料を納付すると商標権の取得が完了し、商標公報と商標登録証が発行されます。

出願書類提出からの流れ

意 匠

意匠権は、物や建物、画像などの商品・製品デザインについて、一定期間、独占排他的に実施できる権利のことをさします。

意匠権を取得すると、「模倣品・コピー品の抑止」「他者デザインとの差別化」などのメリットがあげられます。デザインに関する権利には『著作権』も存在しますが、著作権は絵画などの純粋美術を著作物として保護するものであるのに対し、意匠権は商品として量産されることが前提の工業デザインを保護するものとなります。

サービス内容

- 出願から意匠権取得までの各種手続

- 審決等取消訴訟および侵害訴訟の補佐

- 先行意匠や権利侵害、無効化資料の調査

- 企業の知的財産管理に関するコンサルティング

- 情報提供および異議申立

- 海外での出願から意匠権取得までの各種手続

意匠権取得までの流れ

- ①

ヒアリング - 弊所弁理士が、意匠出願を希望される意匠の詳細をヒアリングいたします。

オンライン面談や訪問形式の面談など、ご希望に合わせて対応いたします。

- ②

先行調査 - ヒアリングした情報をもとに、先行意匠を調査いたします。

その結果から、意匠出願の可否や出願内容を検討・報告いたします。

- ③

出願書類作成 - 意匠出願を希望される意匠についての出願書類を作成いたします。

- ④

意匠出願 - ③で作成した出願書類を特許庁へ提出いたします。

- ⑤

審査 - 審査で意匠登録できない理由が発見された場合、その理由を記載した「拒絶理由通知書」が発行されます。この通知に対しては、「意見書」「補正書」を作成・提出して応答します。

- ⑥

登録査定 - 特許庁の審査の結果、意匠権を付与すると判断されたものは「登録査定」が通達されます。

- ⑦

設定登録(意匠登録証の発行) - 「登録査定」の通達後、特許庁へ登録料を納付すると意匠権の取得が完了し、意匠公報と意匠登録証が発行されます。

出願書類提出からの流れ

税関差止め

知的財産を侵害する物品については、税関での水際差止め(輸入、輸出)が可能です。知的財産を侵害する物品には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品、不正競争行為組成物品が含まれます。

差止申立手続が受理されると、侵害品・模倣品が国内に入ってきた場合(国内から出ていく場合)に、差止対象物品が税関において差止めされることになります。差止申立手続きを行うには、差止対象物品が侵害品・模倣品であることが前提となります。

サービス内容

- 税関差止対象物品が侵害品・模倣品に

該当するか否かの鑑定 - 税関に差止申立手続きを行う際に提出する

侵害疎明資料・鑑定書の作成 - 税関に対する差止申立手続き全般の代理

税関差止申立て手続きが

受理されるまでの流れ

- ①

ヒアリング - 弊所弁理士が、税関での差止めを希望される物品の詳細をヒアリング致します。

オンライン面談や訪問形式の面談など、ご希望に合わせて対応致します。

- ②

侵害判断 - ヒアリングした情報をもとに、差止めを希望される物品が侵害品・模倣品に該当するか否かを検討致します。該当すると判断した場合には、その結果を報告、税関での差止申立手続きを推奨いたします。

- ③

差止申立手続書類

の作成 - 税関での差止申立手続きを希望される場合、ご希望されるサービスに応じて、侵害疎明資料・鑑定書の作成、又は差止申立手続きに必要な書類全般の作成を致します。

- ④

税関への申立て相談 - 税関へ差止申立て相談を行います。差止申立て相談は、全国に9カ所ある税関本関のいずれに対しても行うことが出来ます。なお、差止申立て書類を作成する前に税関に事前相談を行うことも可能です。

- ⑤

申立書類の提出 - 差止申立書類一式について、税関との間でドラフトのやり取りを複数回繰り返し、最終的に書類の不備が認められなくなると、それが正式な差止申立書類として受付されます。

- ⑥

税関での審査 - 受付された差止申立書類について、税関において内容が審査されます。形式面及び内容面に不備がないとして最終的に申立書類が受理されると、申立書類に記載された申立てに係る情報に基づいて、全国の税関で水際取り締まりが開始されます。